作者:推特 @Mingzin_

编辑:王涵宇

在本文写作之初,我困扰于一个棘手的问题而难以下笔:男性身份是否令我面向关于女性的写作天然具有某种立场偏差?这或许是所有试图谈论身份问题的作者都须面对的问题。后来我发现,作者的立场其实无所谓合格与否,因为写作本就是一场置身事外的探问,一项悬而未决的评断。于是在展开我的话题前,我希望本文的读者能带着批判性思维,与我共同体验这份局外人的忧思,而在思索这个颇具争议性的话题时,惟愿大家能时刻警惕男性身份立场,尽量拓宽视角以发掘事物的多义性。

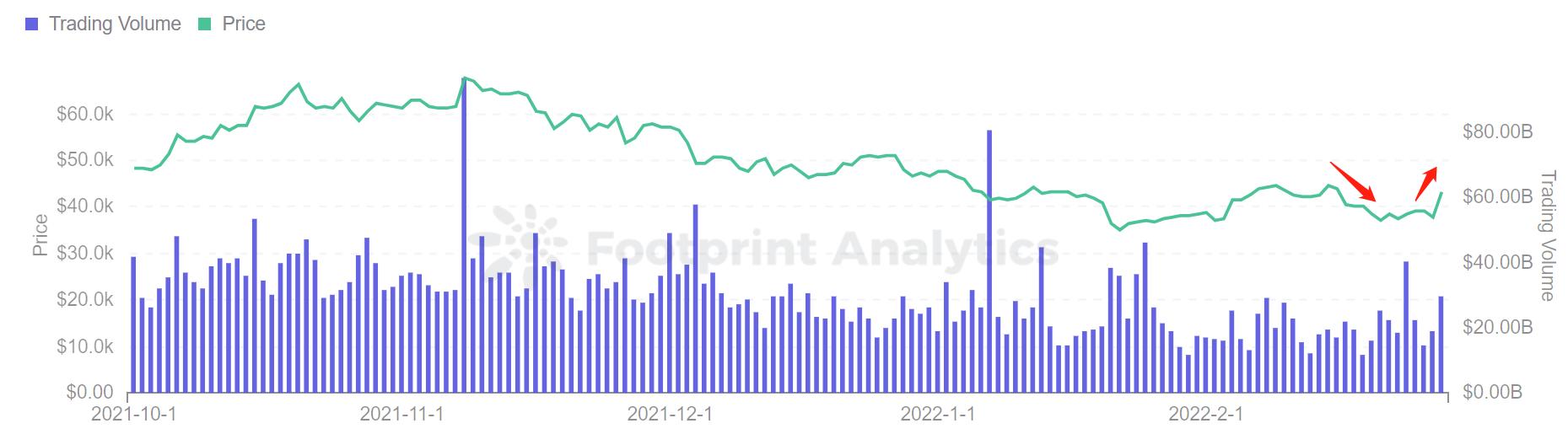

首先,或许必须指出这样一个事实:不论是传统科技行业,还是新兴的加密领域,处于社会从属(subordinate)地位的女性群体始终缺乏可见的代表力量。商业新闻记者Sohini Bagchi曾指出,BitMEX的研究发现在全球范围内,女性仅占加密投资者的5%左右,而在传统股票投资者中这一比例约为24%。根据2021年美国加密货币状况报告,尽管比特币这类加密货币发明之初的宗旨是为鼓励金融公平,但迄今75%的加密货币持有者均是男性。在数据比例上,女性的某种话语 “缺席” 无疑暴露了男性领导支配的行业现状。毋庸讳言,我们稍作考察便也能在许多其他行业里发现这种性别不公、女性话语受压制的问题;而在近段时间炙手可热的加密领域NFT市场中,我们似乎看到了某种女性用艺术夺回代表权的可能性。

2021年,风行于全球的NFT PFP文化激发了一种令人兴奋且拥有凝聚力的视觉效应,它们的数字虚拟性与独一无二的个人所有权价值出重新改写权力中心话语地位的潜能,而女性在加密领域的 “失语” 遭遇反倒为NFT市场建立女性题材加密艺术提供了现实语境。因此,一众女性投资者、项目方和大批艺术家纷纷进入加密世界,合力构筑女性题材加密艺术的一方沃土。这波风潮更使得加密领域涌入了身份归属各异的作者,一时间话语四起,蔚为大观。

就立场和价值而言,目前的女性题材NFT PFP可以分为两类:一类是女性主义的NFT PFP,另一类则是真正意义上的女性NFT PFP。之所以划分出如此这般看似矛盾的类别,是因为女性主义NFT PFP已经逼近目前NFT市场的主流,这不免令它的价值影响遭到政治立场相左的群体的怀疑。政治符号对于女性主义的附随效应,往往弊大于利,而我坚持认为只有进行去符号化实践,才有可能探寻到Web3.0语境下去中心化的实在路径,才能抵达真正意义上的女性NFT PFP。所以,本文的要义在于从精神分析电影理论、女性凝视和市场审美走向的前瞻这三重面向,来阐述当下女性主义NFT项目的某种隐患,以期解答在Web3.0时代我们究竟需要何种女性NFT项目。

如果说Azuki系列建构了一种日本动画文化的后民族想象体,而mfers表述的是全球性的后现代时代思潮症候,那么如今具有可追溯性(源自真实世界)的女性主义NFT系列的出现,其角色便是一种女性形象的自我投射。在受到“女性赋权” (women’s empowerment)等系列叙事以及丛生的文化符号感动下,这种自我投射令女性主义NFT PFP编织出了一场看似革命性十足的幻梦。倘若引入电影机器(cinematic apparatus)的精神分析理论加以分析,其实这恰好是满足了一切文本建立与观众主体之间关系的基本条件。

举例而言,目前受女性题材NFT项目的主流势力所推崇的WoW、The Crypto Chick以及Boss Beauties等系列,其女性角色模型和相应叙事无不充满了陈词滥调,新鲜感的丧失从根本上来说无非是对政治正确的臣服,这让它们看似提振人心的叙事沦为了可笑的“财富密码”。满目可见的充满资本魅惑气息的致命符号将这些女性主义NFT PFP作品变为消费感装点的琳琅商品,甚至利用消费来剥削本已居于弱势的女性话语权。所谓的女性主义叙事提供的社会变革愿景,其实更像是缥缈虚无的空中楼阁。

阎景娟教授指出消费社会中的男性同女性一样,也会成为被凝视的对象。显然,当一种必须满足占据消费主导地位的女性需求的市场转向发生时,男性必然成为被凝视的客体。在过往的男性凝视发生时,往往有一个理想化的女性形象被模拟出来,男性对眼目所及的女性进行自我欲望的投射,于是女性的商品化属性就此服务于男性凝视。而女性凝视的发生别无二致,背后都是资本暗中的操纵。资本以刺激女性消费为根本目的,“将男性变为消费社会中所生产出来的物、迎合女性消费审美的符号商品”。

如今的NFT市场中,女性主义NFT PFP实践的就是这样一种消费主义语境下的女性凝视,用引人注目的女性表象和呼唤价值认同的宣言来包装自己,而内核无非是将被凝视的男性赤裸裸地替换为女性。女性主义NFT PFP的自我宣言完美地契合了那些希冀改造女性命运的人们的潜意识欲望,在他们的想象中,处于从属地位的、亟需拯救的女性是有待开发的主角,而女性主义NFT PFP向他们展示了某种赋予理想地位的炫目可能。

在精神分析理论中,电影理论家Jean-Louis Baudry 认为电影机器对观众主体的建构存在三种方式:

退行机制 (regression) ;

首要认同 (primary identification);

隐藏标明电影作者身份的“清晰标记”( the concealment of those ‘marks of enunciation’ that stamp the film with authorship)。

退行机制,意味着电影作为造梦机器激发了一种整体的观看情境,这让观众体验到一种回到子宫般的效果,心智水平的退化使他们的无意识欲望得到充分激活;电影试图让观众回到自我(ego)形成之前,“我”与他人、内部与外部尚未分化的精神发展早期状态。女性投资者在没有寻找到能标明自己Web3.0身份的NFT PFP时,不妨说她们的赛博 “自我” 还没形成,那么这种主体的混乱状态正如同退行至尚未经历镜像阶段的婴孩一般,无法界定自我和世界间的真实界限。

法国电影理论家Christian Metz指出,精神分析电影理论将电影观众区别于真实客观世界中的人之主体,电影观众主体需要通过无意识的运作机制来建立和表述。精神分析电影理论认为,电影观众的主体位置是被电影机器所构造的,电影机器并不构造客观现实的主体,而是激活一种处于无意识幻梦中的主体位置,从而由电影观众所占据形成。因此,在精神分析电影理论看来,观众(之主体)既是一个具有“生产性” (productive,可生产幻想)的空间(space),同时也是具有 “空白性” (empty,可被占据)的 “空间”。

利用精神分析电影理论考察女性主义NFT PFP文化,我们会发现,它的运作机制与电影机器实际上是同构的。在Web3.0语境下,或许所有人都需要PFP (profile picture) 来达成与虚拟世界的桥梁,长期失语的女性群体更需要这样的连接。女性主义NFT对女性的同化类似于电影对观众主体的同化,它们为女性建构的美好叙事将女性置于无意识幻梦。女性投资者就是这样成为了一类容器般带有 “空间” 的存在,在女性主义NFT PFP的口号里,包藏着普遍的 “女性赋权” 和 “女性发声” 等精巧叙事,在模型方面,也夹杂了各类 “女权” 符号特征。如同暗房中的电影观众一般,现实中备受压迫的女性只能被动接受这类符号系统写就的美好 “神话”,在Web3.0里进入了一种信仰体制(belief regime);她们别无选择地相信女性主义NFT PFP及其价值体系是真实且有实效的。

“首要认同”机制,是电影观众对“观看”这一举动(the act of looking)的同步化和内化,营造出电影受他们有意识地掌控而发生的假象。女性目睹Boss Beauties上线时,在精心编织的消费话语操控下退行为被动的空洞自我,她们并未见过任何宣布能代表女性的NFT系列,她们只能明白自己正在 “观看” 这些女性主义NFT PFP,这让她们自然地与其呈现的镜头定位的焦点同化,建立起 “首要认同”,而后通过纷繁且直接的叙事符号系统展开次级认同。

Boss Beauties #5867 #3091 #7546 #3423

可以看到,Boss Beauties系列 #5867, #3091, #7546, #3423 这四幅随机生成的NFT PFP都表达了自信和多元的女性形象。从左到右依次是女性艺术家、运动员、军人和警察,这些拥有不同肤色和职业装束的女性形象,这似乎让我们看到一种去中心化的努力。并且,传统意义上的二元对立在这几幅PFP中也被打破,比如“军人”形象不再独属于威严阳刚的男性,也可以是拥有猫耳头饰和粉丝领巾的女性。人物形象是这些女性主义NFT PFP最大的噱头,它们依靠完美契合政治正确的图符(icon)赚取市场的青睐,似乎牢牢占据了NFT领域最大的赢家之位。

The Crypto Chicks #653 #2585 #4566 #3419

然而,这些女性形象的精致迷梦在商业逻辑前不攻自破。我们不能不注意到,这类PFP有着突出的同质化、脸谱化倾向,女性的五官形象束缚于根深蒂固的欧美审美观念,哪怕只聚焦在千篇一律的丰满且性感的嘴唇上,便足以体会到这一点。整个PFP项目的审美趋势呈现出越发中心化的趋势,甚至建立起一种审美霸凌,有违其审美属性的形象将不被允许和展示。对多元化的提倡和代言女性的口号最终沦为表象,因为它们只是谄媚地迎合了那些贵族购买者的形象预期与审美认同,这难道不是对Web3.0去中心化实践的最大反讽?

Boss Beauties #8310 #8500 #4108 #2012

还须指出,算法随机生成也是一把双刃剑。在算法生成逻辑中,将最明显的种族肤色作为基准,以此基准产生的偏差随机生成的女性角色形象,竟然成为了各种各样的种族畸形产物,差异性与重复性在同一角色中被怪异地搭配起来。例如上图中四位女性角色拥有不同的肤色和种族身份,但却无一例外地套用了名为Karaba的发型(Karaba是一种常见于非洲女性的发型),这让女性身份的差异化呈现未免有些不可思议般的滑稽。

而在筛选栏中,项目方提供了脸型的五种设计,运动活跃型,梨型,卵型,圆型和棱型。这类归纳方式实在太过于粗糙,女性的各项外表特征中都无不充满了凝视的目光;同时女性的“脸型”在此变为一种统计学对象,与其说是为了营造“多元化”的面貌,不如说是纯粹积累海量的统计数据。这类如此简单粗暴,将“具体的人”视为无物的做法,恐怕最终会反噬资本自身。

不同于电影机器逐步建立的次要认同过程,女性主义NFT PFP 由于其跨媒介呈现具备了同时建立首要认同和次要认同的可能性,这大大加快了对女性消费者认同感进行收编的速度。讽刺的是,Boss Beauties最醒目的宣传语是:“A Woman can be Everything she wants” (女性可以她自己想要成为的样子)。

学者 Sandy Flitterman-Lewis 指出电影观众在同步了回归,主要和次要认同的步骤下,ta们会有一种以为这些屏幕上出现的形象是他们自己想象出来的印象,反而忘记了这些是虚假的造梦产物。而这也达到了电影作者的目的,使自己的“标签”慢慢消失让观众忘记这本是一场不属于他们的幻想,而是观众自己的欲望呈现。

让我们再重述一番,电影对主体的建构过程,即电影观众通过银幕形象来建立自我认同和主体身份意识的过程,在Web3.0虚拟世界中再度得到演绎。“女性投资者”在面对NFT PFP时暂时失去自我,同时也强化了自我。换句话说,在第一次虚构的身份认同和身份确立的时刻,这些女性既失去了自己,又重新在女性主义NFT PFP里找回了想象的“自己”。

沉浸在这些往往是项目方“夹杂私货”而生产出的PFP形象中,女性开始不由自主地相信这些女性角色与她们共享着幻想,并且代表了她们被压抑的欲望。掩藏在所谓的“使女性获得自主权,成为自己心中的形象”的宣传标语口号之下的,是女性形象审美的潜在改造和粗蛮规定,女性甚至意识不到自己陷入的不仅是消费漩涡,更是话语牢笼。

次要认同例子(1)

“The Crypto Chicks 是一个为庆祝世界各地所有女性独特且多元的美而设计的NFT首次系列。”

次要认同例子(2)

“World of Women 是一个彰显所有人的独特性、包容性和平等机会的社区。由10,000 件展现多元化和强大女性的艺术品首创的收藏品共同组成。”

引入精神分析电影理论来考察女性主义NFT PFP项目,其必要在于它能揭示这类项目的形象投射与其他NFT赛道项目的根本差异。女性主义NFT PFP项目的独特正在于它们拥有对真实世界女性形象足够丰富而具体的表述方式。并且,由于主流女性NFT PFP极力操纵 “女性主义价值” 和女性叙事(如图上两个次要认同例子),使得它们拥有了电影媒介一般在视听领域的主导影响力,可以肆无忌惮地在虚拟世界控制女性的身份和价值认同。

对于此类充满玩兴(playfulness)角色模型需要“挑刺”的原因是因为项目方们认为她们需要被认真对待。如果不允许刨根问底地提出这些逻辑漏洞和思维操纵,则她们所提倡的“女权主义”,“多元化”等严肃的政治诉求就是失效且虚伪的。阎景娟教授随后阐明:“女性一旦回归到拟真世界之外的现实中去,会发现社会中的隐性性别歧视依然存在。女性在失落与受挫的同时,还险些沉溺在仿真世界中,削弱了女权意识与抵抗能力。”

总而言之,女性主义NFT PFP的女性叙事相较女性主义电影来说,是非常粗暴且片面的;况且这些PFP角色形象建构的女性身份政治完全无法对大部分女性的社会地位和形象产生现实关切。另一方面,这些女性NFT PFP角色由于具备一定的追溯性,这意味着她们需要在某种程度上反映现实社会中种族、性别、阶级的建构过程,于是我们必须强烈呼吁这些女性主义NFT项目对她们设计的角色和女权口号负责。毕竟,Web3.0世界不可能仅由一些粉饰的“岁月静好”的花招来完整建立。

目前新兴的NFT市场尚处于野蛮生长的时期,许多项目的价值实现是依靠投机者的情绪主导,项目质量反倒成了无人关心的要素。在女性题材NFT PFP赛道,主流的审美体系竟然和十几年前就存在的flash player化妆小游戏相类似,这也是令人不堪的现实境况。如果继续放任这种将女性主义视为“财富密码”的铜臭味十足的运作手段,接下去就是要面临和解决真正的道德和审美困境的时候了。

在2021年的戛纳电影节主竞赛和威尼斯电影节主竞赛单元,我们看到了三部以女性视角出发的优秀电影,《钛》《世界上最糟糕的人》《正发生》。《钛》讲述了一个赛博格寓言,大胆突破二元对立的性别框架和认识论基础。《世界上最糟糕的人》将性别平等程度最高的北欧作为故事背景,讲述了现代女性在爱情、职业和生活这般普世命题上面临的焦虑和烦恼。《正发生》带领我们回到20世纪60年代法国,彼时堕胎尚未合法,目睹女主角的遭遇令观众审思社会对女性残忍的压迫,以及争夺女性争夺“子宫权”的必要性。

Titane. Dir. Julia Ducournau The Worst Person In The World. Dir. Joachim Trier Happening. Dir. Audrey Diwan

戴锦华教授曾说过:“女性主义最大的意义不仅在于男女平权,更不是两性对抗,而在于以女性的整体生命经验作为新的文化资源为世界提供想象力空间,去创造一个新的更合理的别样的未来,这个未来不同于现代逻辑、男性逻辑、资本逻辑,更不是回归父权主导的昨日。”

毋庸讳言,如今NFT市场的审美理念和整体思维大大落后于传统文娱行业,这固然有着发展根基不牢的历史限制。但当所有人都在提出对女性经验尊重且张扬的关头,女性主义NFT PFP却仍旧执迷于赋予女性框架里的政治符号。这样的处理方式为人所不齿,也必然会成为与道德和未来更为去中心和多元化市场背驰的“逆行者”。

我深信不疑的是,要把行动变为现实,就一定要鼓励女性艺术家的反叛实践和自我经验出发的作品,她们要打破男性凝视,这不只是去男性中心主义,而是要带回真正意义上的女性凝视和去中心化思维。Web3.0的世界不再需要抽象政治口号的机械制造,把女性主义NFT项目方们那些陈旧不堪的意识形态抛弃才是目前Web3.0使命的重中之重。

参考资料:

Bagchi, S. (2022, February 18).Will crypto usher a new era of gender diversity and inclusiveness?CXOToday.com. Retrieved March 4, 2022, fromhttps://www.cxotoday.com/blockchain/will-crypto-usher-a-new-era-of-gender-diversity-and-inclusiveness/

Baudry, Jean-Louis. (1975).The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in Cinema.

Flitterman-Lewis, Sandy. (2010). Psychoanalysis, Film, and Television. InChannels of discourse, reassembled: Television and contemporary criticism. essay, The University of North Carolina Press.

Happening. Dir. Audrey Diwan. Perf. Anamaria Vartolomei. France 3 Cinéma, 2021. Film.

Metz, Christian. (2000).The imaginary signifier: Psychoanalysis and the cinema. Indiana Univ. Press.

Titane. Dir. Julia Ducournau. Perf. Agathe Rousselle, Vincent Lindon. Arte France Cinema, 2021. Film.

The Worst Person In The World. Dir. Joachim Trier. Perf. Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Renate Reinsve. MK2 Productions, 2021. Film.

阎景娟,郭一帆:《论凝视视角下女性性别的建构与对抗》,《大庆师范学院学报》,2021 年 1 月。

***本文仅代表原作者观点,不构成任何投资意见或建议。